Partie 1 :

L'œuvre de Zola s'inscrit au cœur d'un XIXe siècle en pleine mutation dont il fut le témoin actif.

Né à Aix-en-Provence, comme de nombreux jeunes provinciaux, Zola, orphelin de père à sept ans, doit abandonner ses études et arrive à Paris en 1858, en cette "étrange époque de folie et de honte" qu'est le second Empire. Il échoue au baccalauréat l'année suivante.

Après deux années de galère, il entre chez Hachette au service de la publicité. Il s'y constitue un précieux carnet d'adresses et y apprend les règles nouvelles du marché littéraire. Il saura utiliser à son profit les techniques publicitaires.

Au départ, Zola se veut poète dans la grande tradition romantique incarnée par Victor Hugo.

En 1866, il devient journaliste et le restera toute sa vie, alternant critiques d'art et chroniques sociales. Ses prises de position et ses engagements feront souvent scandale, lui coûtant parfois sa place de chroniqueur.  En 1867, la parution de Thérèse Raquin fait de lui un romancier reconnu mais très attaqué.

Son souci de la vérité et du réalisme lui fait rejoindre rapidement le clan des "modernes" que sont en littérature les écrivains "réalistes" dans la lignée de Balzac.

Pour lui, la défense du "naturalisme" constitue un seul combat, qu'il s'agisse "des peintres de plein air" ou des romanciers de l'école réaliste.

En 1869, naît le projet des Rougon-Macquart. Contrairement à Balzac, Zola "ne veut pas peindre la société contemporaine, mais une seule famille, en montrant le jeu de la race modifiée par le milieu".

La réalisation de ce projet se déroulera sur vingt-cinq ans, générant des milliers de pages d'avant-texte et vingt volumes.

En 1867, la parution de Thérèse Raquin fait de lui un romancier reconnu mais très attaqué.

Son souci de la vérité et du réalisme lui fait rejoindre rapidement le clan des "modernes" que sont en littérature les écrivains "réalistes" dans la lignée de Balzac.

Pour lui, la défense du "naturalisme" constitue un seul combat, qu'il s'agisse "des peintres de plein air" ou des romanciers de l'école réaliste.

En 1869, naît le projet des Rougon-Macquart. Contrairement à Balzac, Zola "ne veut pas peindre la société contemporaine, mais une seule famille, en montrant le jeu de la race modifiée par le milieu".

La réalisation de ce projet se déroulera sur vingt-cinq ans, générant des milliers de pages d'avant-texte et vingt volumes.

Partie 2 :

L'alambic, la mine, le grand magasin, la Bourse sont des machineries aliénantes où l'humain se perd et s'altère. Après le grand opéra des Rougon-Macquart, Zola se lance dans une trilogie.

Partie 3 :

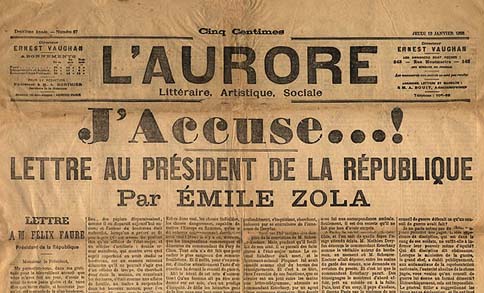

Exilé, injurié, il symbolise désormais la trahison pour les uns, le courage de l'intellectuel engagé pour les autres. Il était historien et poète, il sera témoin et prophète. Dans les mois qui suivent J'accuse, Zola réclame "après quarante ans d'analyse le droit à l'utopie".

Évangile nataliste, "Fécondité" est un hymne à la vie s'opposant au malthusianisme. Évangile socialiste, "Travail" traite de l'organisation du travail, telle une version ensoleillée de Germinal. Évangile républicain, "Vérité" emprunte son intrigue à l'affaire Dreyfus transposée en milieu scolaire. Zola conclut par le triomphe de la Justice, titre du dernier évangile que la mort l'empêchera d'écrire.

Le 29 septembre 1902, Zola meurt asphyxié à cause d'un conduit bouché, probablement par des antidreyfusards.

Contes à Ninon, 1864.

Liens : http://expositions.bnf.fr/zola/zola/expo/salle2/index.htm

http://www.bacdefrancais.net/biozola.htm

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire